静寂さ ★★★

飛鳥資料館は飛鳥地域の出土品を保管・展示する施設として昭和50年(1975)に開館。飛鳥資料館の庭園は無料開放されており、飛鳥時代のものとされる須弥山石なども保存されている。

-

酒船石遺跡の亀形石槽・船形石槽(復元品)。飛鳥時代に王権に関わる重要な祭祀施設と考えられている遺構が、2020年に復元されて展示されている。奥にある塔は須弥山石の復元品。須弥山石についは後述。

-

酒船石、車石、出水酒船石(復元品)の全貌。

-

庭園の施設の一部という説や、油を造った装置という説など諸説ある酒船石。

-

酒船石の南10mのところで出土した石造物「車石」。酒船石が庭園の装置とすると、こちらは流れとなるのだろう。

-

大正時代に飛鳥京跡苑池遺跡から出土された出水酒船石の復元品。こちらは1991年の発掘調査で、庭園の流水装置であったと結論づけられている。ちなみに本物の出水酒船石は京都にある国指定重要文化財「野村別邸 碧雲荘」にあり、年に1回程度見学会を実施しているようだ。

-

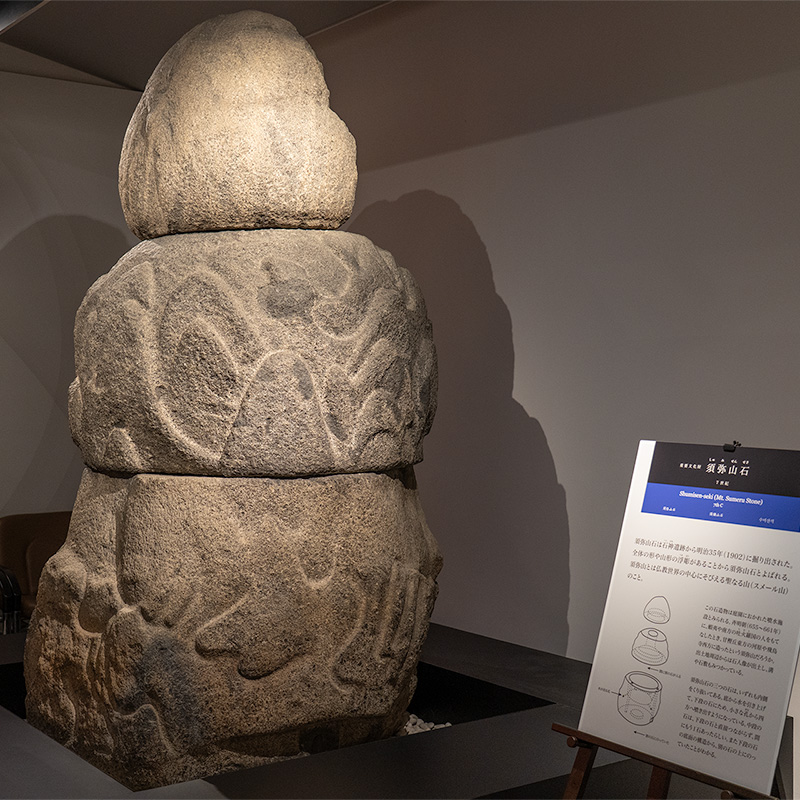

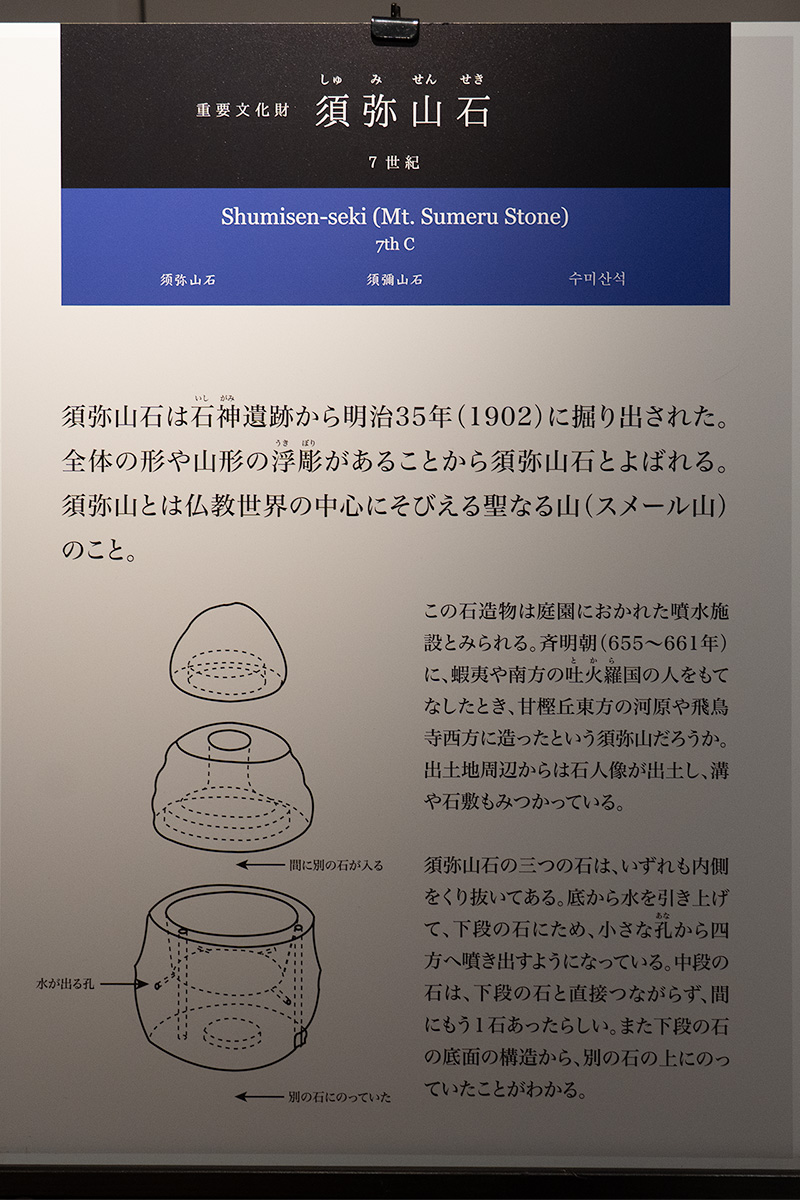

飛鳥資料館の室内に出土した須弥山石の実物が展示している。実際は4段だったようだが、実物は下から2段目が見つかっていない。ちなみに飛鳥資料館の庭園にある復元品は4段になっている。

-

須弥山の解説。古庭園を巡ると数多く出合う須弥山のルーツである。解説によると、須弥山石は庭園に置かれた噴水装置とみられるとのこと。高い場所から水を流すことにより、石にある小さな穴から水が噴き出す仕掛けになっている。作庭者は明らかになっておらず、私の所感であるが日本庭園の技術者として記録に残る最古の人物・路子工(みちのこたくみ)によるものではなかろうか。

-

ちなみに須弥山とは仏教における世界の中心にそびえる聖なる山(Syumeru シュメール)であり、高さは57万6千kmとされている。まるでドラゴンボールのカリン塔だ(笑)。須弥山の周りは海であり、その周りに人間が住む大陸がある。これを模倣した須弥山石が噴水装置になっているのは、須弥山の周りにある海を想定したものではないかと私は考える。なお本イラストはAIによって作成。

-

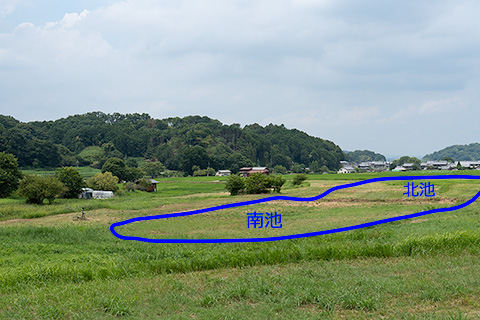

須弥山石が出土された場所をジオラマでみてみる。甘樫丘(あまがしのおか)と飛鳥寺の間にある飛鳥水落遺跡にある。

-

飛鳥水落遺跡と、古代の水時計(漏刻)があった場所に須弥山石が立てられていた。その北側にある石神遺跡跡には石人像もある。

-

飛鳥資料館には石人像の出土品もあるが、噴水装置であることが分かるように庭園にある復元品を撮影。ちなみに「日本の10大庭園 著:重森千靑」によると、須弥山石や石人像のようなデザインをもつ石は、そのあと発展することはなかったのは、日本人の感性に合わなかったと論じている。確かにその気持ちは分かり、その後、庭園での須弥山は石を彫るようなことはせず、自然石を立てることで須弥山と見立てることにしている。

| ○ | 日本庭園のルーツである飛鳥時代の須弥山石を見学できる。またジオラマで当時の様子が分かりやすく解説されているのが嬉しい。 |

| × | 特に見当たらない。 |

橿原神宮駅 バスで約20分

休館日:毎週月曜日(祝日と重なれば翌平日)、年末年始

大学生 200円

70歳以上・高校生および18歳未満 無料

飛鳥資料館に関する庭園特集

飛鳥資料館周辺の庭園

よくある質問

- いつごろ作庭された庭園ですか。

- 作庭時期は昭和(1975年)です。

- 雨でも濡れずに楽しめますか。

- いいえ。屋外を回遊する必要があります。

- 抹茶や珈琲などを楽しむところはありますか。

- 残念ながら、ありません。

奈良県の人気夜景スポット

-

新日本三大夜景若草山奈良県 奈良市京都から奈良までを見渡せる若草山は、新日本三大夜景のひとつです。視界を遮るものがなく、余計な外灯もなく、夜景を思う存分楽しめます。美しさ

新日本三大夜景若草山奈良県 奈良市京都から奈良までを見渡せる若草山は、新日本三大夜景のひとつです。視界を遮るものがなく、余計な外灯もなく、夜景を思う存分楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

葛城山ロープウェイ葛城山上駅 屋上展望台奈良県 御所市イベント時のみ夜間営業している葛城山ロープウェイ。標高885mの葛城山上駅にある展望台からは、奈良県中心部と大阪府柏原市方面の夜景を望めます。美しさ

葛城山ロープウェイ葛城山上駅 屋上展望台奈良県 御所市イベント時のみ夜間営業している葛城山ロープウェイ。標高885mの葛城山上駅にある展望台からは、奈良県中心部と大阪府柏原市方面の夜景を望めます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

大和葛城山 展望台奈良県 御所市標高937mの奈良側を見下ろせる展望台。白樺食堂が併設されており、御所市から葛城市の夜景を一望できます。葛城山上駅からは徒歩15分ほどです。美しさ

大和葛城山 展望台奈良県 御所市標高937mの奈良側を見下ろせる展望台。白樺食堂が併設されており、御所市から葛城市の夜景を一望できます。葛城山上駅からは徒歩15分ほどです。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

植山古墳公園奈良県 橿原市奈良県南部でカップルにもファミリーもお薦めできる夜景スポット。緩やかな遊歩道を上っていくと、橿原市中心部の夜景をパノラマで観賞できます。美しさ

植山古墳公園奈良県 橿原市奈良県南部でカップルにもファミリーもお薦めできる夜景スポット。緩やかな遊歩道を上っていくと、橿原市中心部の夜景をパノラマで観賞できます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

王寺スカイヒルズ ゆうやけ公園奈良県 北葛城郡 王寺町新興住宅街の一角に、信貴山の麓である三郷駅周辺を見下ろせる公園があります。フェンス越しの夜景となりますが、見応え十分の夜景です。美しさ

王寺スカイヒルズ ゆうやけ公園奈良県 北葛城郡 王寺町新興住宅街の一角に、信貴山の麓である三郷駅周辺を見下ろせる公園があります。フェンス越しの夜景となりますが、見応え十分の夜景です。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★