静寂さ ★★★

燕趙園は鳥取県と中国河北省との友好提携のシンボルとして平成7年(1995)に公開。東郷湖の水景と山並みのスケールが中国庭園とマッチしていることからこの地に建築される。河北省の技師により設計され、資材も中国より運び建築された。日本に存在する中国庭園としては最大スケールである。

-

日本最大の中国庭園「燕趙園」。2019年に蘇州の世界遺産に登録された中国庭園を全て巡ってきた知見を元に完成度の違いなどをみていきたいと思う。

-

まずは飛雲瀑(ひうんばく)と名付けられた大滝。飛んでいる雲霧のように流れ注ぐ滝であるが、実は中国庭園では滝石組はあまり見られない。

-

滝水が岩肌を流れ落ちない離れ落ちの形式で、二段落としの滝石組となっている。

-

滝石組の中は洞穴が造られている。石材は中国から運んだということもあってか、岩肌に「福」という文字が書かれている。

-

アーチ型の橋「七星橋」は、七彩の虹を表している。

-

七星橋と一覧亭を望む。

-

一覧亭から天湖と、燕趙園の中心となる大殿「華夏堂(かかどう)」を望む。周辺が山並みで囲まれている風光明媚な立地であり気持ち良い。

-

一覧亭から東郷湖を望む。

-

燕趙園の大部分は歴代皇帝が造り親しんだ皇家園林方式によって設計されているが、この梧竹幽園(ごちくゆうえん)エリアだけ、日本での邸宅庭園にあたる私家園林方式となっている。

-

壁に映し出された松と石の影が太陽の移動によって動き出し、静止した石木とあいまって、まるで一幅の絵巻物とみえることから「松石影壁(しょうせきえいへき)」と呼ばれるエリア。なかでも注目したいのが細長くそびえる石筍(せきじゅん)。

-

石筍(せきじゅん)とはタケノコのように見立てた石で、中国庭園ではよく見られ蘇州にある庭園でも何度も目にするものだ。

-

こちらも中国庭園でよく見られる洞門(どうもん)。洞門とは庭園と庭園を繋ぐ出入り口の役割であり、中国庭園では円形の洞門がよく見られる。

-

そして洞門と共に注目したいのが苑路に敷き詰められた無数の石である。石で模様を造ることが多いのが中国庭園と日本庭園の違いのひとつでもある。

-

燕趙園の案内図 [ 案内図を拡大する ]

| ○ | 日本庭園の美学を含んだ中国庭園であり、借景も組み合わさって歩を進めるたびに豊かな光景が広がる。 |

| × | 中国庭園でよく見られる凹凸のある太湖石があまり見られない。 |

JR「倉吉」駅 車で10分

●岡山駅から

小中学生 200円

燕趙園周辺の庭園

よくある質問

- いつごろ作庭された庭園ですか。

- 作庭時期は平成(1995年)です。

- 雨でも濡れずに楽しめますか。

- いいえ。屋外を回遊する必要があります。

- 抹茶や珈琲などを楽しむところはありますか。

- 残念ながら、ありません。

鳥取県の人気夜景スポット

-

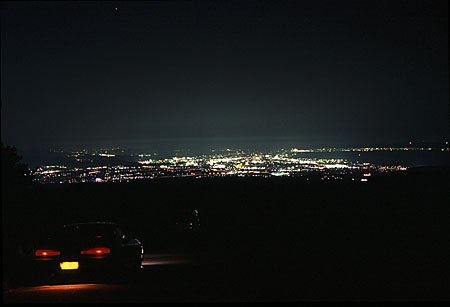

パイロット鳥取県 西伯郡 伯耆町飛行機のコックピットから、まるで地上の夜景を見下ろしている雰囲気を楽しめるため、このような名称で地元に親しまれているデートスポットです。美しさ

パイロット鳥取県 西伯郡 伯耆町飛行機のコックピットから、まるで地上の夜景を見下ろしている雰囲気を楽しめるため、このような名称で地元に親しまれているデートスポットです。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

赤松眺海 展望駐車場鳥取県 西伯郡 大山町日本庭園風の展望公園から、米子市の夜景を一望できます。周辺に街灯がないため、頭上には星空も広がり陸・空一体の夜景が楽しめます。美しさ

赤松眺海 展望駐車場鳥取県 西伯郡 大山町日本庭園風の展望公園から、米子市の夜景を一望できます。周辺に街灯がないため、頭上には星空も広がり陸・空一体の夜景が楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

ハワイ風土記館鳥取県 東伯郡 湯梨浜町夜間は展望室は閉鎖されますが、屋外展望台からは倉吉市方面の夜景を見渡せます。開放感もあり、夕暮れ時は日本海も一望できます。美しさ

ハワイ風土記館鳥取県 東伯郡 湯梨浜町夜間は展望室は閉鎖されますが、屋外展望台からは倉吉市方面の夜景を見渡せます。開放感もあり、夕暮れ時は日本海も一望できます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

鉢伏山鳥取県 東伯郡 湯梨浜町標高514mの山頂に展望公園があり、東郷湖から倉吉市まで一望できます。また、周りに明かりがないため、頭上には満天の星空も広がります。美しさ

鉢伏山鳥取県 東伯郡 湯梨浜町標高514mの山頂に展望公園があり、東郷湖から倉吉市まで一望できます。また、周りに明かりがないため、頭上には満天の星空も広がります。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

蜘ヶ家山鳥取県 東伯郡 北栄町標高177mの蜘ヶ家山。山菜センターの屋外エリアから北栄町から湯梨浜町までの夜景を一望できます。アクセスも良くデートコースにも最適。美しさ

蜘ヶ家山鳥取県 東伯郡 北栄町標高177mの蜘ヶ家山。山菜センターの屋外エリアから北栄町から湯梨浜町までの夜景を一望できます。アクセスも良くデートコースにも最適。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★