静寂さ ★★★

-

小堀遠州によって作庭されたと伝わる旧池泉庭園

池泉庭園

庭園面積 170坪 (小規模)

作庭時期 不明 ~飛鳥 奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山 江戸 明治 大正 昭和 平成 令和- ✓室内からも庭園を眺められる

- ✓ライトアップ時期あり

- ✓雨でも十分に楽しめる

徳源院は鎌倉時代(1283)に初代の京極氏信が創建したと伝わる天台宗 比叡山延暦寺派の寺院である。京極一族は室町幕府の開創に影響力を持った一族であり、その家祖が京極氏信である。徳源院庭園は小堀遠州によって作庭したと伝えられ、滋賀県指定名勝にもなっている。

-

佐々木京極道誉のお手植えと言われた樹齢350年のシダレ桜でも知られる徳源院。事前予約により書院から小堀遠州によって作庭されたと伝わる庭園が鑑賞できる。また紅葉シーズンは予約なしで庭園鑑賞が可能となっている。

-

ご住職の話では、伊勢湾台風で水源を失うまでは池泉庭園だったとのこと。

-

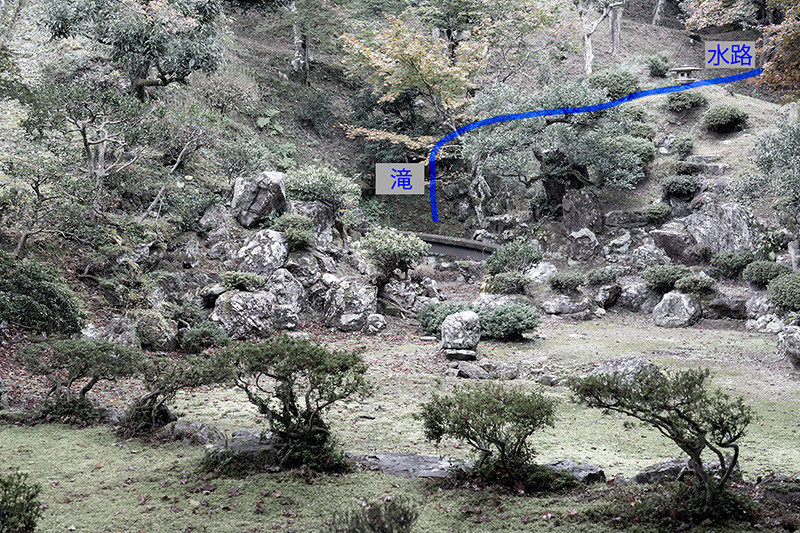

かつては雪見灯籠の裏に水路があり、そこから滝へと水が導かれていたとのこと。伊勢湾台風で水源を失ったあとに、パイプで水を引いたが、築山に水が染み込み、建物の下に水が溜まってしまったので、池泉庭園を断念し現在は涸滝石組、枯池になっている。ちなみに水がなくなって枯滝石組になったものを重森千靑の著書に従って「涸滝石組」と表現している。

-

橋は当初は石橋と推測したが、元から木橋だったとのこと。ただ何度も破損しており、そのたびに作り直しているとのこと。そのため周辺の石組との風合いが異なる。また滝水が流れていたところが、扇形になっているのは、滝水の音が書院に響き渡るようにするためとの説明があった。このような意匠は初めて聞くものであり、大変興味深かった。

-

焦点距離14mm(フルサイズ)で撮影。書院と池泉の間に平地を設け、敷地の割には書院と池泉の距離が離れている。このような地割りは山口県の国指定名勝「https://garden-guide.jp/spot.php?i=jyoueijiに似た印象を受けた。

-

平地にいくつかの石が配置され、小振りな松(だろうか)が植えられており、品がある。

-

庭園を鑑賞しながらお茶と御菓子を頂ける。

-

苔庭には青石の立石と横石がある。この石に目を向ける人は少ないと思うが、実に美しい。

-

足立美術館の額縁庭園風に撮影。

-

別部屋から書院を撮影。

-

長浜、彦根エリアには名園が点在するため、米原は庭園のイメージがなかったが、座観式でゆっくりと静かな環境で庭園観賞を楽しみたい方にとてもお薦めできる庭園である。

- #小堀遠州

| ○ | 目立った石組がないにも関わらず、全体的にまとまった庭園に仕上がっている。また滝の音を響かせるために湾曲に彫られた築山も興味深い。 |

| × | 特に見当たらない。 |

JR「柏原」駅 徒歩約25分

午前9時~午後4時

徳源院周辺の庭園

よくある質問

- いつごろ作庭された庭園ですか。

- 作庭時期は江戸時代です。

- 雨でも濡れずに楽しめますか。

- はい。充分に楽しめます。

- 抹茶や珈琲などを楽しむところはありますか。

- 残念ながら、ありません。

滋賀県の人気夜景スポット

-

夜景100選夢見ヶ丘 比叡山ドライブウエイ滋賀県 大津市比叡山ドライブウエイでも人気の夜景スポットです。車に乗ったまま琵琶湖、大津市の街並み、そしてイルミネーション噴水まで望むことができます。美しさ

夜景100選夢見ヶ丘 比叡山ドライブウエイ滋賀県 大津市比叡山ドライブウエイでも人気の夜景スポットです。車に乗ったまま琵琶湖、大津市の街並み、そしてイルミネーション噴水まで望むことができます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選峰道レストラン 奥比叡山ドライブウエイ滋賀県 大津市琵琶湖を挟み、まるで天の川のような夜景を見下ろせるスポットです。車通りも少なく、ふたりだけで、この夜景を独占することもできます。美しさ

夜景100選峰道レストラン 奥比叡山ドライブウエイ滋賀県 大津市琵琶湖を挟み、まるで天の川のような夜景を見下ろせるスポットです。車通りも少なく、ふたりだけで、この夜景を独占することもできます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

竜王山滋賀県 栗東市琵琶湖の夜景を、比叡山と反対側から見下ろせる希なスポットです。車に乗ったまま、JRAトレーニングセンターを中心として、光が広がります。美しさ

竜王山滋賀県 栗東市琵琶湖の夜景を、比叡山と反対側から見下ろせる希なスポットです。車に乗ったまま、JRAトレーニングセンターを中心として、光が広がります。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

大津SA(下り)滋賀県 大津市上下共に夜景を楽しめるSAですが、お勧めは2013年にリニューアルした下り路線。3階の屋上展望台の雰囲気は抜群で、デートコースにも最適。美しさ

大津SA(下り)滋賀県 大津市上下共に夜景を楽しめるSAですが、お勧めは2013年にリニューアルした下り路線。3階の屋上展望台の雰囲気は抜群で、デートコースにも最適。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

庚申山広徳寺滋賀県 甲賀市滋賀県の知られざる穴場夜景スポット。広徳寺に展望デッキがあり水口町と新名神高速のパノラマ夜景を楽しむことができます。美しさ

庚申山広徳寺滋賀県 甲賀市滋賀県の知られざる穴場夜景スポット。広徳寺に展望デッキがあり水口町と新名神高速のパノラマ夜景を楽しむことができます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★