静寂さ ★★★

大徳寺は鎌倉時代後期(1315年頃)に創建した臨済宗大徳寺派の大本山。その塔頭寺院(たっちゅうじいん)である大仙院は室町時代後期(1509)に創建され、塔頭寺院のなかでも地位の高い別格地とされている。大仙院の枯山水は室町後期に、大仙院を開山した古岳宗亘によって作庭された。大仙院書院庭園は枯山水を代表する庭園のひとつで、昭和27年(1952)に特別名勝庭園の指定を受けている。なお北庭(中庭)は昭和25年(1950)に「昭和の小堀遠州」と称えられた作庭家・中根金作(なかね きんさく)によって作庭された。

-

長らく撮影禁止であった大仙院が、2024年11月より庭園のみ撮影解禁となり6年ぶりに再訪問。お寺の方に伺うと、撮影したい声が多数あり要望に応えたとのこと。ちなみにかつては、取材申請をしたうえで、1方向3万円の撮影料が必要であった。方丈を取り込むように枯山水が造られ、花頭窓(かとうまど)のある東北庭(枯山水)が特別名勝に登録されている庭園となっている。

-

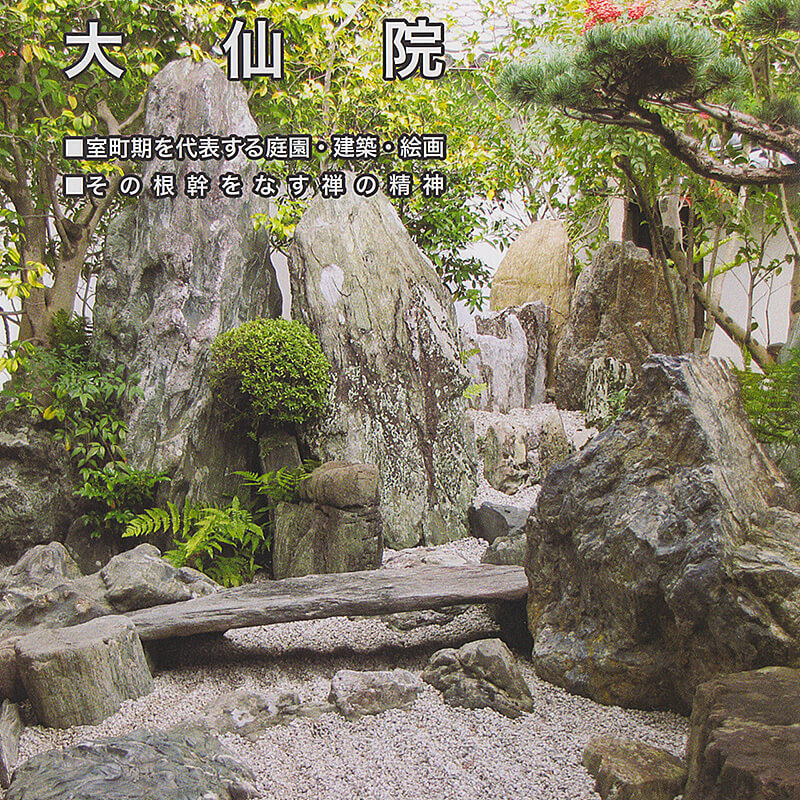

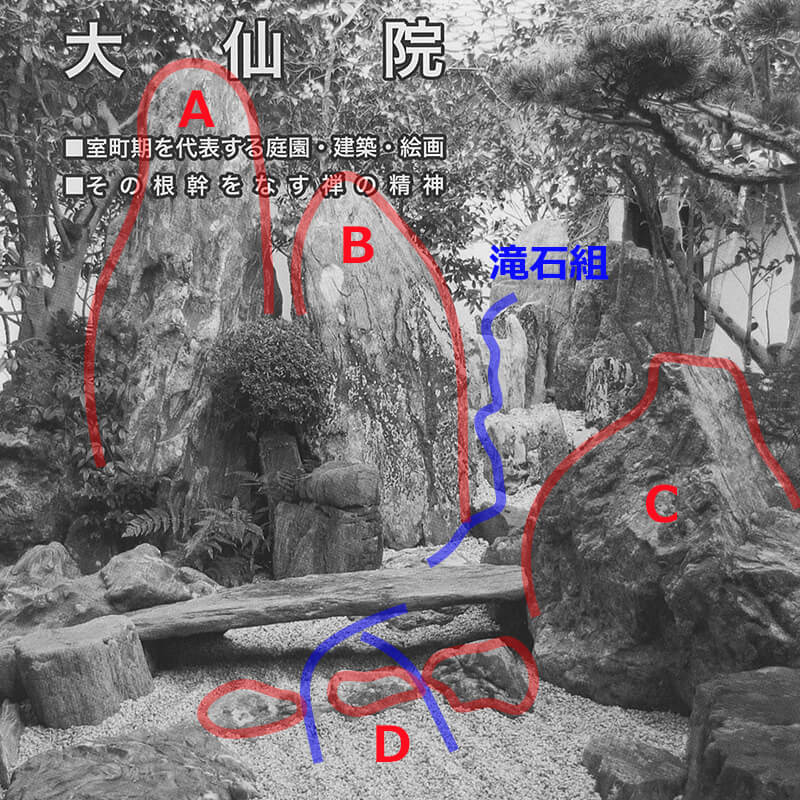

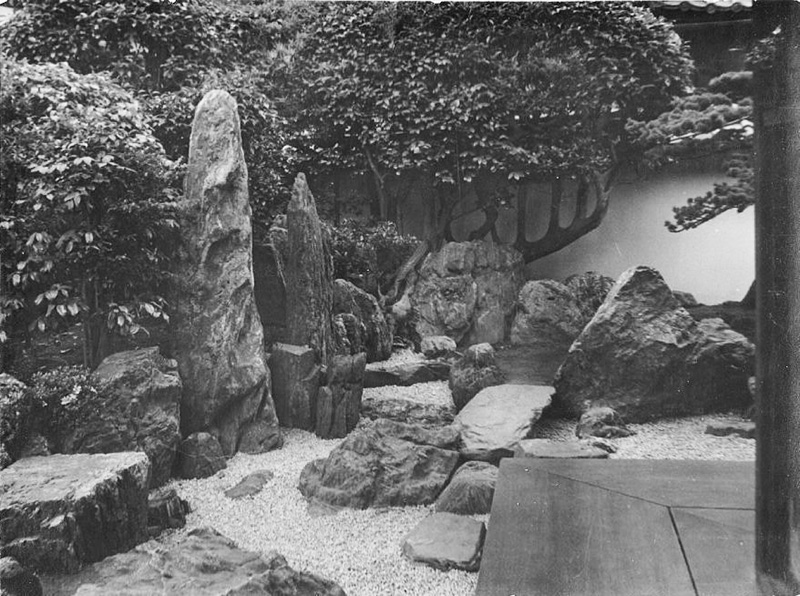

日差しによる影により写真では分かりにくいが、こちらが蓬莱山と枯滝石組を設けた庭園の起点となる。石は阿波産の青石を使っている。お寺の方の説明では、禅寺であることから「生まれてからの人生を表した庭」となっているとのこと。人生の始まり枯滝石組であり、石は煩悩であり、人生の始まりは煩悩の数が多いと言うことを表現している。

-

図解すると枯滝石組の左に立石による不動石と観音石があり、2つ併せて蓬莱山としている。枯滝石組からの流れは石橋を潜り、石橋の前に並べた3つの石は水飛沫を表している。写真右手には鶴島を配している。

-

滝口のあたりに鶴島を配しているのが分かるだろうか。

-

鶴島を図解。2つの羽石の奥には鶴首石を置き、手前を平らな面を上に向けた平天石(へいてんせき)が鶴尾石となっている。一般的に鶴島は抽象的で分かりにくいことが多いが、こちらは比較的具象的である。

-

枯滝石組の西側には亀島を配しており、右にある緑系の石が亀頭石となっている。お寺の方の話では、亀頭石の手前にある茶色い石も亀頭石とのこと。

-

亀島を斜め後ろから撮影。

-

枯滝石組からは南方向と西方向に水が流れている。写真は西方向に流れたエリアから撮影。写真中央にある立石の左にある伏石には窪みがある。これは仏盤石(ぶつばんせき)であり、方丈でお茶を立てた千利休が、この仏盤石をみて蹲踞(つくばい)を思いついたと説明があった。つまり、この仏盤石が蹲踞の原形ともいえる。蹲踞とは、茶室へ向かう際など、身を清めるための手水鉢。そして夜の茶会で使う明かりを置く石、湯桶を置く石などを含めて蹲踞と呼ぶ。詳しくは清水園(新潟県新発田市)の記事を参照。

-

枯滝石組から南へ進むと花頭窓(かとうまど)を設けた廊橋(ろうきょう:亭橋とも呼ばれる)を渡している。この亭橋は人生の壁にぶち当たった様子を表しているが、明治末期には撤去されてしまったが、昭和35年(1960)に廊橋が復元された。

-

廊橋の下に造られた横長の「堰(せき)」を通過して、舟石(宝船)が据えられている。この舟石は今にも動き出しそうなまさしく名石である。

-

舟石の隣には霊亀石(れいきせき)、その先には牛に見立てが臥牛石(がぎゅうせき)を置いている。臥牛石は神の使いを表している。

-

ちなみに撮影はできないが、書院の間は茶室になっており、ここで千利休が豊臣秀吉にお茶を立てた。利休は茶室には生け花をするのではなく、沈香石(ちんこうせき)に水を打ち、花を生けたところ秀吉は大変喜んだとのこと。また茶室を出た後に、秀吉に3つの良いことが起こったことより、ここで飲んでお茶を「三福茶」と呼ばれ、大仙院でも頂くことができる。

-

枯山水から渡廊下を潜り北庭(中海)へ繋がる。こちらは昭和25年(1950)に「昭和の小堀遠州」と称えられた作庭家・中根金作(なかね きんさく)によって作庭され、人生の修行の場でもいわれる。またお寺の方の話では、植栽の横にある井戸は沢庵和尚が掘った言われているとのこと。沢庵和尚とはタクアンを考案した和尚で知られるが、作庭家でもあり兵庫県豊岡市の宗鏡寺の庭園が見事である。

-

方丈南庭は大海となり、石が無いのは煩悩が無く、悟りを開いたという状態を表している。生け垣は二段刈り込みとなっており、生け垣の左側には国宝の玄関がある。

- #中根金作

| ○ | コンパクトな枯山水は禅寺らしく、人生を例えた庭園となっており見どころが豊富である。お寺の方が随時解説しているので、この説明を聞けば庭園の知識がぐっと身につき、庭園好きなら必ず訪れて欲しい名園である。 |

| × | 特に見当たらない。 |

市営地下鉄「北大路駅」から市バスで「大徳寺前」まで約5~10分、京都駅から市バスで「大徳寺前」まで約45分

臨時で拝観時間が変更になることもあるため、公式サイトでの確認が必要。

小中学生 300円

大徳寺 大仙院 書院庭園に関する庭園特集

大徳寺 大仙院 書院庭園周辺の庭園

よくある質問

- いつごろ作庭された庭園ですか。

- 作庭時期は室町です。

- 雨でも濡れずに楽しめますか。

- はい。充分に楽しめます。

- 抹茶や珈琲などを楽しむところはありますか。

- あります。

京都府の人気夜景スポット

-

夜景100選万灯呂山展望台京都府 綴喜郡 井手町芝生に座って、電車の走る音、堤防沿いを走る車、そして遠くには京都市内や大阪まで見渡せます。美しさも雰囲気もトップレベルのスポットです。美しさ

夜景100選万灯呂山展望台京都府 綴喜郡 井手町芝生に座って、電車の走る音、堤防沿いを走る車、そして遠くには京都市内や大阪まで見渡せます。美しさも雰囲気もトップレベルのスポットです。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選四明嶽駐車場 比叡山ドライブウエイ京都府 京都市 左京区比叡山ドライブウエイの最高地点から、京都と大津の夜景を見渡せます。また、第二駐車場では、車に乗ったまま京都の雄大な夜景を楽しめます。美しさ

夜景100選四明嶽駐車場 比叡山ドライブウエイ京都府 京都市 左京区比叡山ドライブウエイの最高地点から、京都と大津の夜景を見渡せます。また、第二駐車場では、車に乗ったまま京都の雄大な夜景を楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選登仙台駐車場 比叡山ドライブウエイ京都府 京都市 左京区京都市はもちろん、遠くには大阪の夜景まで望むことができます。また、近くにある小さな公園からは、大津方面の夜景まで楽しめます。美しさ

夜景100選登仙台駐車場 比叡山ドライブウエイ京都府 京都市 左京区京都市はもちろん、遠くには大阪の夜景まで望むことができます。また、近くにある小さな公園からは、大津方面の夜景まで楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選将軍塚 市営展望台京都府 京都市 東山区京都で人気の夜景スポットは国道1号線から5分程度で辿りつきます。京都タワーを中心に碁盤の目に区画された京都南部の街並みを見下ろせます。美しさ

夜景100選将軍塚 市営展望台京都府 京都市 東山区京都で人気の夜景スポットは国道1号線から5分程度で辿りつきます。京都タワーを中心に碁盤の目に区画された京都南部の街並みを見下ろせます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

将軍塚青龍殿 大舞台京都府 京都市 山科区青蓮院の飛地境内である将軍塚青龍殿には、2カ所の展望台があります。春・秋のみ夜間拝観が行われ、京都市随一の夜景を楽しめます。美しさ

将軍塚青龍殿 大舞台京都府 京都市 山科区青蓮院の飛地境内である将軍塚青龍殿には、2カ所の展望台があります。春・秋のみ夜間拝観が行われ、京都市随一の夜景を楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★