もくじ

枯山水とは

日本庭園は「池泉庭園」「枯山水」「露地」の基本様式に区分され、枯山水は水を使わずに山水の趣を表した庭園である。

そして、枯山水は2人の作庭家によって異なる分類方法を提唱している。一人目は作庭家の重森三玲だ。

重森三玲は「前期式、後期式」に分けている。枯山水という言葉は、平安時代に書かれた日本最古の庭園書で初めて定義され、池も遣水(やりみず)もない所に、自然の景観を見立てた石組みとなる。主に山の斜面など傾斜に作られることが多く、これを「前期式枯山水」と呼ぶ。後期式枯山水とは、現代で表現される「水を表現する砂」の枯山水。これは応仁の乱(1467年)後の経済疲弊により大規模な池泉庭園が困難となり、枯山水が流行したものだ。(遣水:水の流れ)

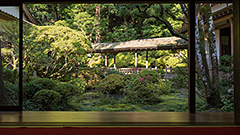

前期式枯山水 西芳寺(苔寺)/京都

後期式枯山水 妙満寺 雪の庭/京都

二人目は、日本庭園研究会会長の吉河功による分類で、このようになっている。

枯山水のある庭園ランキング

-

西禅院庭園 - 和歌山県美しさ ★★★静寂さ ★★★重森三玲による3つの庭園を見学できる西禅院は平安時代に明寂阿闍梨(みょうじゃくあじゃり)によって開山した高野山真言宗派の寺院である。境内には昭和26年(1951)、昭和28年(1953)に重森三玲によって作庭された3... もっと読む >

西禅院庭園 - 和歌山県美しさ ★★★静寂さ ★★★重森三玲による3つの庭園を見学できる西禅院は平安時代に明寂阿闍梨(みょうじゃくあじゃり)によって開山した高野山真言宗派の寺院である。境内には昭和26年(1951)、昭和28年(1953)に重森三玲によって作庭された3... もっと読む > -

長野ホテル犀北館 重森庭園 - 長野県美しさ ★★★静寂さ ★★★重森千靑氏による意欲的な枯山水クラシックホテル犀北館に重森千靑(ちさを)氏によって作庭された。千靑氏は モダンな庭園造りで知られる日本庭園史の研究家・重森三玲(みれい)の孫にあたる。令和元年(2019)より着工... もっと読む >

長野ホテル犀北館 重森庭園 - 長野県美しさ ★★★静寂さ ★★★重森千靑氏による意欲的な枯山水クラシックホテル犀北館に重森千靑(ちさを)氏によって作庭された。千靑氏は モダンな庭園造りで知られる日本庭園史の研究家・重森三玲(みれい)の孫にあたる。令和元年(2019)より着工... もっと読む > -

漢陽寺 - 山口県美しさ ★★★静寂さ ★★★重森三玲にて平安~桃山時代までの庭園を再現漢陽寺は室町時代初期の1374年に創設された臨済宗の寺院。大本山・南禅寺の別格地であり南禅寺派にあたる。観音寺には7つの庭園があり、そのうち6つは重森三玲が晩年8年の歳月を掛けて造... もっと読む >

漢陽寺 - 山口県美しさ ★★★静寂さ ★★★重森三玲にて平安~桃山時代までの庭園を再現漢陽寺は室町時代初期の1374年に創設された臨済宗の寺院。大本山・南禅寺の別格地であり南禅寺派にあたる。観音寺には7つの庭園があり、そのうち6つは重森三玲が晩年8年の歳月を掛けて造... もっと読む > -

常栄寺 雪舟庭 - 山口県美しさ ★★★静寂さ ★★★国指定名勝雪舟と重森三玲の庭園を一度に楽しめる臨済宗東福寺派の寺院。創建は、室町末期(1563)に広島県安芸高田市。その後移転を繰り返し、江戸末期(1863)に現在地にあった興国寺に移転。庭園は興国寺以前に作られ、室町時代の大... もっと読む >

常栄寺 雪舟庭 - 山口県美しさ ★★★静寂さ ★★★国指定名勝雪舟と重森三玲の庭園を一度に楽しめる臨済宗東福寺派の寺院。創建は、室町末期(1563)に広島県安芸高田市。その後移転を繰り返し、江戸末期(1863)に現在地にあった興国寺に移転。庭園は興国寺以前に作られ、室町時代の大... もっと読む > -

大徳寺 大仙院 書院庭園 - 京都府美しさ ★★★静寂さ ★★★国指定名勝30坪とコンパクトながら枯山水の名園大徳寺は鎌倉時代後期(1315年頃)に創建した臨済宗大徳寺派の大本山。その塔頭寺院(たっちゅうじいん)である大仙院は室町時代後期(1509)に創建され、塔頭寺院のなかでも地位の高い... もっと読む >

大徳寺 大仙院 書院庭園 - 京都府美しさ ★★★静寂さ ★★★国指定名勝30坪とコンパクトながら枯山水の名園大徳寺は鎌倉時代後期(1315年頃)に創建した臨済宗大徳寺派の大本山。その塔頭寺院(たっちゅうじいん)である大仙院は室町時代後期(1509)に創建され、塔頭寺院のなかでも地位の高い... もっと読む > -

蓮華定院 - 和歌山県美しさ ★★★静寂さ ★★★枯山水と美しい池泉庭園を併せもつ宿坊蓮華定院は鎌倉時代に行勝上人によって開山された高野山真言宗の寺院である。室町時代に高野山の4000寺が焼失したが、長野の豪族による支援により再建。その後、真田家の高野山における菩提... もっと読む >

蓮華定院 - 和歌山県美しさ ★★★静寂さ ★★★枯山水と美しい池泉庭園を併せもつ宿坊蓮華定院は鎌倉時代に行勝上人によって開山された高野山真言宗の寺院である。室町時代に高野山の4000寺が焼失したが、長野の豪族による支援により再建。その後、真田家の高野山における菩提... もっと読む >

都道府県から枯山水を探す

| 北海道・東北 | 北海道(10) 青森県(8) 岩手県(1) 宮城県(5) 秋田県(1) 山形県(4) 福島県(2) |

| 北関東 | 群馬県(8) 栃木県(2) 茨城県(3) |

| 関東 | 東京都(14) 神奈川県(14) 千葉県(13) 埼玉県(10) |

| 東海 | 愛知県(12) 静岡県(15) 岐阜県(7) 三重県(3) |

| 甲信越 | 山梨県(13) 長野県(14) 新潟県(20) |

| 北陸 | 福井県(9) 石川県(8) 富山県(2) |

| 関西 | 京都府(100) 滋賀県(16) 大阪府(19) 兵庫県(30) 奈良県(5) 和歌山県(12) |

| 山陽・山陰 | 広島県(10) 岡山県(17) 山口県(13) 島根県(22) 鳥取県(7) |

| 四国 | 徳島県(6) 香川県(6) 愛媛県(4) 高知県(3) |

| 九州 | 福岡県(5) 佐賀県(4) 長崎県(4) 熊本県 大分県(2) 宮崎県(1) 鹿児島県(8) 沖縄県(1) |

全国から庭園を探す

全国から庭園を探す