静寂さ ★★★

長谷川家は江戸時代に、江戸にて木綿問屋を経営。その後、経営を従業員に任せ、家族は松阪に移り住み、木綿問屋の売り上げで屋敷を拡張していく。長谷川治郎兵衛家の旧宅は平成25年(2013)に松阪市に寄贈し、翌年に国の重要文化財に指定され、平成31年(2019)より一般公開される。

-

旧長谷川治郎兵衛家は屋敷の中庭と、離れにある茶室と池泉庭園で構成されている。まずは明治に拡張された敷地に作庭された池泉庭園を見学。小雨天での庭園撮影は、写真に影ができず、かつ石が濡れて艶やかになるため、庭園撮影には向いている。

-

池泉には中島を設けている。

-

猛暑のせいだろうか、手前部分の池泉の池がほぼ涸れていた。中島には沢飛石で繋がっている。

-

沢飛石と中島の接続部分を観察すると、沢飛石は実は間隔を空けずに打っている。このような意匠は初めてみるものである。

-

右手が池泉庭園で、左手が離れ。

-

離れは、書院、茶室、四阿で構成されており、明治28年(1895)に建築されたとのこと。なかでも目が留まったのが、写真左手にある手水鉢である。

-

なんと、手水鉢の胴体が手裏剣のような形で穴が空いているのである。

-

離れを離れ屋敷へ。屋敷は江戸中期に建築された主屋と、大正3年に増築した座敷で構成されている。右手は「大正座敷」と呼ばれる書院で、その書院に付随する内庭がある。

-

こちらは大正座敷と主屋(江戸中期)に囲まれた内庭にある蹲踞(つくばい)。石灯籠は竿の部分にキリスト像が彫られた織部灯籠である。茶人・古田織部によって考案されたもので、キリシタン灯籠とも呼ばれる。江戸時代初期にキリスト教禁止令のなか密かに信仰を続けていた隠れキリシタンの信仰物といわれる石灯籠である。

-

3つの間越しに眺める額縁庭園。

-

江戸中期の大座敷から内庭を眺める。

-

旧長谷川治郎兵衛家のジオラマ(離れ)

-

旧長谷川治郎兵衛家のジオラマ(屋敷)

-

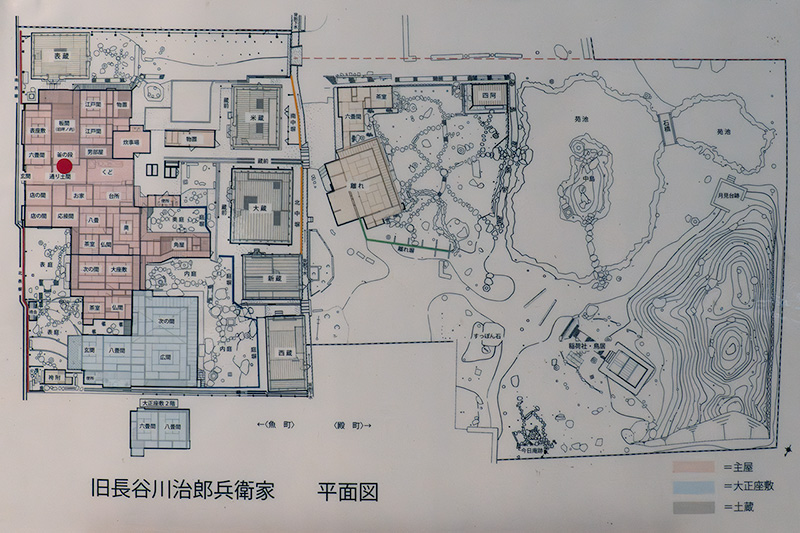

旧長谷川治郎兵衛家の案内図 [ 案内図を拡大する ]

| ○ | 屋敷、離れのそれぞれに庭を設けており見応えある。また中島に続く沢飛石が連結している意匠も希有なもので、注目したい。 |

| × | 特に見当たらない。 |

JR・近鉄「松阪」駅 徒歩約10分

休館日:毎週水曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始

6歳以上18歳以下 200円

旧長谷川治郎兵衛家周辺の庭園

よくある質問

- いつごろ作庭された庭園ですか。

- 作庭時期は江戸時代です。

- 雨でも濡れずに楽しめますか。

- 室内からも庭園を楽しめますが、庭園を満喫するには屋外を回遊する必要があります。

- 抹茶や珈琲などを楽しむところはありますか。

- あります。

三重県の人気夜景スポット

-

夜景100選垂坂公園・羽津山緑地三重県 四日市市四日市市を一望できる展望台で天気が良ければ知多半島の明かりも望めます。また望遠レンズを使えば、四日市工場夜景の撮影もできます。美しさ

夜景100選垂坂公園・羽津山緑地三重県 四日市市四日市市を一望できる展望台で天気が良ければ知多半島の明かりも望めます。また望遠レンズを使えば、四日市工場夜景の撮影もできます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

一宇田展望台 伊勢志摩スカイライン三重県 伊勢市駐車場入り口近くから、砂利の広場へ徒歩で進むと、セントレアから伊勢市まで三重県最大の大パノラマ夜景を眺めることができます。美しさ

一宇田展望台 伊勢志摩スカイライン三重県 伊勢市駐車場入り口近くから、砂利の広場へ徒歩で進むと、セントレアから伊勢市まで三重県最大の大パノラマ夜景を眺めることができます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

御在所山上公園三重県 三重郡 菰野町御在所スキー場の営業日で、かつ特定日のみロープウエイが夜間運転。標高1,180mからは、伊勢市から名古屋までの雄大な夜景が広がります。美しさ

御在所山上公園三重県 三重郡 菰野町御在所スキー場の営業日で、かつ特定日のみロープウエイが夜間運転。標高1,180mからは、伊勢市から名古屋までの雄大な夜景が広がります。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

朝熊山展望台 伊勢志摩スカイライン三重県 伊勢市車窓から伊勢・松阪方面の夜景を楽しめ、展望台からは鳥羽方面の夜景も眺められます。また、日中は景色を眺めながら足湯も楽しめます。美しさ

朝熊山展望台 伊勢志摩スカイライン三重県 伊勢市車窓から伊勢・松阪方面の夜景を楽しめ、展望台からは鳥羽方面の夜景も眺められます。また、日中は景色を眺めながら足湯も楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

四日市港ポートビル うみてらす14三重県 四日市市夜間営業は原則土曜日のみですが、コンビナート、伊勢湾、セントレア、四日市市など360度、違った夜景を眺められるお薦め夜景スポットです。美しさ

四日市港ポートビル うみてらす14三重県 四日市市夜間営業は原則土曜日のみですが、コンビナート、伊勢湾、セントレア、四日市市など360度、違った夜景を眺められるお薦め夜景スポットです。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★