大福寺

だいふくじ

大福寺は、平安時代に幡教寺として開創。鎌倉時代(1207)に現在地へ移転され大福寺と改称。庭園は室町時代に作庭されたと伝わる。

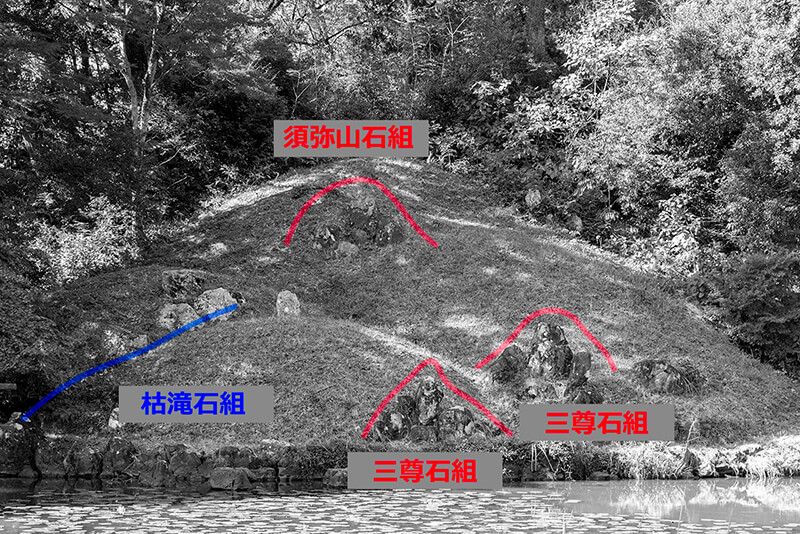

室町時代に作庭された庭園であり、本庭園は後述するが浄土を意味する庭園となっている。正面の築山には複数の石組があり、これらを解説してみると、、、

このようになっている。三尊石組は分かりやすいが、須弥山石組は「名園のみどころ(著 河原武敏)」による解説がないと理解できなかった。須弥山とは、古代インドの宇宙観に世界の中心にそびえ立つ山であり、要は仏が住する清らかな世界・極楽浄土の意味を強調した浄土式庭園といえる。

築山右手下部にある三尊石組を望遠レンズで撮影。

池泉東部にある出島。出島には傑出した二石組があり、これを鶴羽石と見立てれば、出島は鶴島となる。

江戸中期に植えられた大銀杏の麓には出島を兼ねた亀島がある。つまり大福寺庭園は浄土式庭園でありつつも、長寿を願った蓬莱式庭園も兼ね備えている。

| ○ | 鶴島を近景として、築山を遠景とした地割により美しさが際だつ。また築山には力強い石組が複数みられることも良い。 |

| × | 解説がないと分かりにくい。案内板などが欲しい。 |