静寂さ ★★★

光悦寺は江戸初期(1656)に創建された日蓮宗の寺院である。書道家や芸術家でもあった本阿弥光悦は、徳川家康から鷹峯光悦町の土地を与えられ、この地に職人たちを率いて移住し、芸術村を築いた。光悦の没後、この地は光悦寺となった。路地の一部などは明治時代に七代目・小川治兵衛によって作庭された。

-

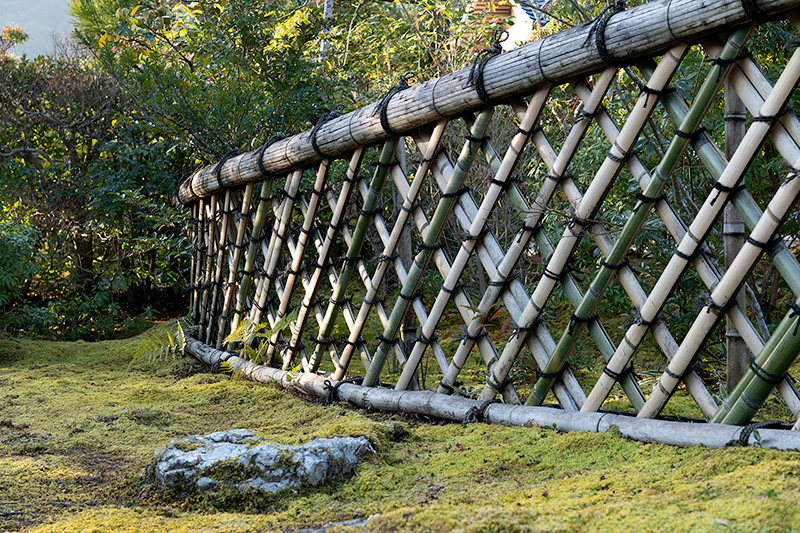

光悦寺といえば、庭園業界では「光悦寺垣」の発祥地として知られている。光悦寺垣は、端に行くほど高さが低くなることから、牛が臥せているようにも見えることから臥牛垣(がぎゅうがき)とも呼ばれ、生け垣のスタンダードなものとして各地で見られる。

-

光悦寺垣はいわゆる透かし垣で、むこう側の景色をよりよく見せているのが新しい意匠である。光悦寺垣が考案されるまでは、生け垣は塀であり、むこう側の景色を分断していたが、隠さないことで空間の広がりをもたせたのが秀逸なところである。

-

生け垣の上側の手すりのようなところを玉縁(たまぶち)と呼び、一方が緩やかに傾斜して地上に接しているのが特徴である。ちなみに光悦寺垣は本阿弥光悦が考案したという記事と、別の人が考案して本阿弥光悦が好んだという記事がある。

-

光悦寺垣で仕切られた路地にある茶室「大虚庵」で、現在のものは大正時代(1915)に新たに建築されたものである。

-

茶室「本阿弥庵」。先ほどの「大虚庵」、「騎牛庵」、写真の「本阿弥庵」は光悦会のお茶会開催に先立ち建築されたもので、光悦会は東京大茶会と並ぶ日本二大茶会といわれている。そして光悦会は毎年11月11~13日にて開催され、この期間は光悦寺の見学は不可となる。

-

茶室「本阿弥庵」には2つの腰掛待合があり、腰掛待合の足置きも独特な意匠である。腰掛待合から飛石を渡っていくと、

-

蹲踞(つくばい)へと導かれ、ここで茶室に入る前に身を清めるのである。蹲踞については、国指定名勝「清水園(新潟県新発田市)」の記事を参考にしてほしい。

-

鷹峰三山(鷹ヶ峰、鷲ヶ峰、天ヶ峰)を望む。

-

大正時代(1921)に建築された茶室「三巴亭(さんばてい)」。三巴とは過去・現在・未来を意味する。

-

茶室「三巴亭」。

-

茶室「了寂軒」。

-

茶室「了寂軒」へ続く飛石の途中にも蹲踞(つくばい)を設けている。

-

拝観料を支払うと、このような美しい石垣と渡り廊下が交差する苑路を進んでいく。京都でもアクセスしにくい場所にあるため、有名寺院ながらも静かに鑑賞できる。

-

ちなみに路地の一部は七代目・小川治兵衛(植治)によって作庭されているが、具体的にどこがそうであるかは不明だ。

| ○ | 美しい茶室が複数あり、路地は美しく整備され、鷹峰三山(鷹ヶ峰、鷲ヶ峰、天ヶ峰)も望め、京都らしさを感じさせてくれる寺院である。 |

| × | 特に見当たらない。 |

市バス「鷹峯源光庵前」下車 徒歩約3分

11月10日~13日は拝観不可

光悦寺周辺の庭園

よくある質問

- いつごろ作庭された庭園ですか。

- 作庭時期は明治です。

- 雨でも濡れずに楽しめますか。

- いいえ。屋外を回遊する必要があります。

- 抹茶や珈琲などを楽しむところはありますか。

- 残念ながら、ありません。

京都府の人気夜景スポット

-

夜景100選万灯呂山展望台京都府 綴喜郡 井手町芝生に座って、電車の走る音、堤防沿いを走る車、そして遠くには京都市内や大阪まで見渡せます。美しさも雰囲気もトップレベルのスポットです。美しさ

夜景100選万灯呂山展望台京都府 綴喜郡 井手町芝生に座って、電車の走る音、堤防沿いを走る車、そして遠くには京都市内や大阪まで見渡せます。美しさも雰囲気もトップレベルのスポットです。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選四明嶽駐車場 比叡山ドライブウエイ京都府 京都市 左京区比叡山ドライブウエイの最高地点から、京都と大津の夜景を見渡せます。また、第二駐車場では、車に乗ったまま京都の雄大な夜景を楽しめます。美しさ

夜景100選四明嶽駐車場 比叡山ドライブウエイ京都府 京都市 左京区比叡山ドライブウエイの最高地点から、京都と大津の夜景を見渡せます。また、第二駐車場では、車に乗ったまま京都の雄大な夜景を楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選登仙台駐車場 比叡山ドライブウエイ京都府 京都市 左京区京都市はもちろん、遠くには大阪の夜景まで望むことができます。また、近くにある小さな公園からは、大津方面の夜景まで楽しめます。美しさ

夜景100選登仙台駐車場 比叡山ドライブウエイ京都府 京都市 左京区京都市はもちろん、遠くには大阪の夜景まで望むことができます。また、近くにある小さな公園からは、大津方面の夜景まで楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選将軍塚 市営展望台京都府 京都市 東山区京都で人気の夜景スポットは国道1号線から5分程度で辿りつきます。京都タワーを中心に碁盤の目に区画された京都南部の街並みを見下ろせます。美しさ

夜景100選将軍塚 市営展望台京都府 京都市 東山区京都で人気の夜景スポットは国道1号線から5分程度で辿りつきます。京都タワーを中心に碁盤の目に区画された京都南部の街並みを見下ろせます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

将軍塚青龍殿 大舞台京都府 京都市 山科区青蓮院の飛地境内である将軍塚青龍殿には、2カ所の展望台があります。春・秋のみ夜間拝観が行われ、京都市随一の夜景を楽しめます。美しさ

将軍塚青龍殿 大舞台京都府 京都市 山科区青蓮院の飛地境内である将軍塚青龍殿には、2カ所の展望台があります。春・秋のみ夜間拝観が行われ、京都市随一の夜景を楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★