静寂さ ★★★

-

上下二段の滝石組が美しい

池泉庭園

庭園面積 110坪 (小規模)

作庭時期 不明 ~飛鳥 奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山 江戸 明治 大正 昭和 平成 令和- ✓室内からも庭園を眺められる

- ✓雨でも十分に楽しめる

石見地方の豪族であった小川家は、古くは海岸地域を領有していた。その小川家に残された庭園は、室町時代(1460年代)に雪舟にて作庭されたと伝わるが、諸説あり伝承の域を出ていない。庭園は島根県指定文化財に認定されている。

-

島根県沿岸部の各都市には古庭園が残されており、江津市にも雪舟作と伝わる池泉鑑賞式庭園がみられる。事前予約制であり、当日は資料をもとに庭園について説明を受けた。

-

説明が終わったあとは、庭園の周りを自由に散策できる。個人邸宅の庭園とは思えないほど整備されており、石組みを遮るような雑草などはなく、木々の刈込も完璧である。

-

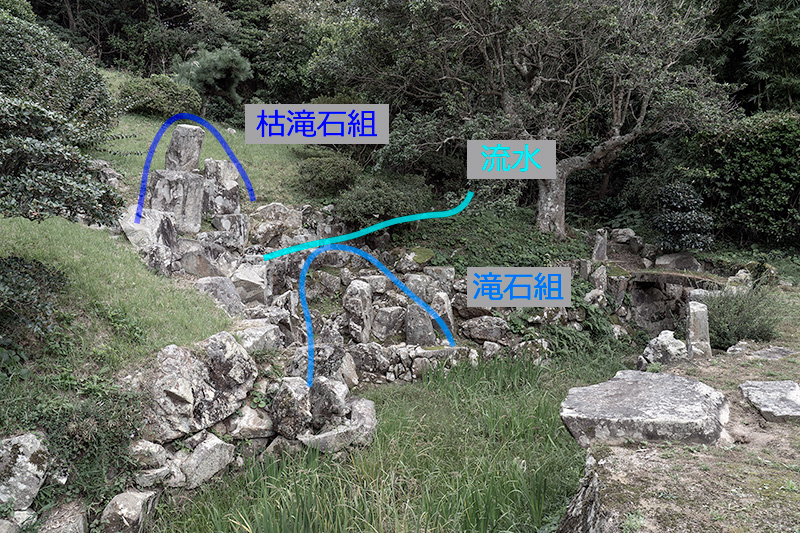

作庭当初は池泉庭園であったが、重森三玲より保守面から水を抜いたほうが良いとのアドバイスがあり、現在は池の水は抜かれているとのこと。作庭当時は石組の中央に水路があり、上段が枯滝石組、下段が水が流れる滝石組になっていたとのこと。

-

写真の場所で水路を確認する。ここから撮影したのが次の1枚だ。

-

観賞点からは隠されて見えないが、確かに水路がある。同様の水路を持つ庭園として、滋賀県米原市の徳源院が挙げられるが、そちらはすでに水路が残されていない。

-

つまり、小川家雪舟庭園を図解すると写真のようになる。水路で流水を導き、水路の下部にある滝石組が水が流れ落ちる。そして水路の上段は枯滝石組となっている。

-

正面から撮影した写真を見ると、上段の枯滝石組は三尊石を模した配置であることがわかる。最上段が中尊石、その少し下に左右の滝添石が配されている。

-

最上段の枯滝石組は長方形の石で組まれており、その上には枯流れの意匠がある。

-

池泉の北西岸には亀頭石がある。この付近は出島となっているが、「日本庭園史体系(著:重森三玲)」によれば、かつては亀島、つまり中島と推測しており、後世になって建築のため埋められたと論じていた。

-

一見すると大きな滝石組に見えるが、説明を受けた上で細部に注目してみると、実に傑出した石組であることが分かる。

-

こちらの建物にある座敷から、山側の庭園を眺めていたが、反対側にも小さな庭があった。

-

三尊石や鶴石組を思わせる石組が見られるが、その意図は確認できなかった。

- #雪舟

| ○ | 上下二段の滝石組で、上段が枯滝石組、下段が滝石組であった稀有な庭園が見られる。また個人庭園ながらも、よく整備されており美しい。 |

| × | 特に見当たらない。 |

JR「江津」駅から石見交通周布・浜田行きバス「和木」下車。徒歩約5分。

午前9時~午後5時

定休日:毎週水曜日

小川家雪舟庭園周辺の庭園

よくある質問

- いつごろ作庭された庭園ですか。

- 作庭時期は室町時代です。

- 雨でも濡れずに楽しめますか。

- はい。充分に楽しめます。

- 抹茶や珈琲などを楽しむところはありますか。

- 残念ながら、ありません。

島根県の人気夜景スポット

-

夜景100選星上峠展望台島根県 松江市夜景100選に登録された展望台で、駐車場からも夜景を楽しめます。標高290mからは中海や松江市まで見渡せ、デートスポットとしても最適です。美しさ

夜景100選星上峠展望台島根県 松江市夜景100選に登録された展望台で、駐車場からも夜景を楽しめます。標高290mからは中海や松江市まで見渡せ、デートスポットとしても最適です。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

田和山史跡公園島根県 松江市2005年に公園として開放された史跡公園。徒歩5分ほどの山頂は標高46mであり、松江市中心部を視界270度のパノラマ夜景を見渡せます。美しさ

田和山史跡公園島根県 松江市2005年に公園として開放された史跡公園。徒歩5分ほどの山頂は標高46mであり、松江市中心部を視界270度のパノラマ夜景を見渡せます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

白潟公園島根県 松江市宍道湖西側に松が植えられた和風公園。松江しんじ湖温泉の旅館の明かりが宍道湖に反射する様子が美しいです。夕陽の時間帯にも訪れてみたい。美しさ

白潟公園島根県 松江市宍道湖西側に松が植えられた和風公園。松江しんじ湖温泉の旅館の明かりが宍道湖に反射する様子が美しいです。夕陽の時間帯にも訪れてみたい。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

松江市宍道 ふるさと森林公園島根県 松江市コテージなどのある「ふるさと森林公園」には、クラブハウスの展望デッキから夜景を楽しめます。夜景は小規模ですが、雰囲気は良くデート向きです。美しさ

松江市宍道 ふるさと森林公園島根県 松江市コテージなどのある「ふるさと森林公園」には、クラブハウスの展望デッキから夜景を楽しめます。夜景は小規模ですが、雰囲気は良くデート向きです。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

万葉公園 人麻呂展望広場島根県 益田市柿本人麻呂にゆかりのある益田市。万葉公園には2ヶ所の眺望ポイントがあり、人麻呂展望広場は夜間でも分かりやすい場所にあります。美しさ

万葉公園 人麻呂展望広場島根県 益田市柿本人麻呂にゆかりのある益田市。万葉公園には2ヶ所の眺望ポイントがあり、人麻呂展望広場は夜間でも分かりやすい場所にあります。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★