静寂さ ★★★

圓通寺は、元は修学院離宮の設計を行ったことでも知られる後水尾上皇(ごみずのおじょうこう)の離宮だった。現在は臨済宗妙心寺派の寺院で、庭園は江戸初期とされ、借景庭園として知られる。

-

比叡山を借景とした枯山水で知られる圓通寺(円通寺)。平らな庭に造られた平庭式の枯山水、直線的な生垣、そして奥にはなだらかな稜線を描く比叡山の対比が美しい。また書院の柱と生垣奥の杉の木は額縁となっており、スケール大きな額縁庭園になっているところにも注目したい。

-

庭園手前側を「無」の空間とし、奥に石組を配しているのは江戸初期の特徴である。このような特徴は重森三玲によると、秩序確立の江戸初期ではやや伝統的な復古の形態をみせて、つまり儀式の場所としての白砂エリアを復活させているのでないかと推測している。同じく江戸初期に作庭された南禅寺 方丈庭園でも同じ様式がみられる。

-

作庭当初は白砂敷きだった枯山水。本庭は平面の美を追求した平庭式枯山水であり、横石や庭を深く掘って石の大半を埋めることで、平面的に処理している。

-

そのため三尊石でさえ横石で構成され、さらに通常は中央に据える中尊石を高くなっているが、圓通寺(円通寺)では添石(脇侍石)の方が高くなった意表ついた構成になっている。

-

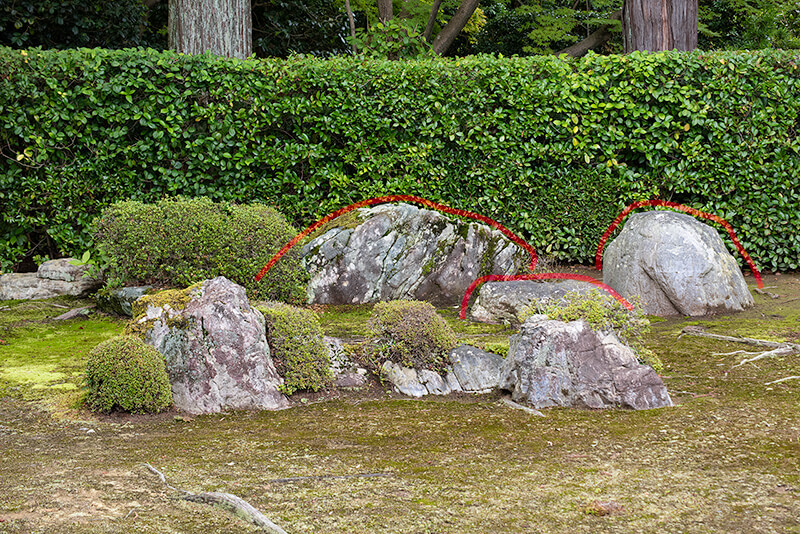

庭園北部には立方体の石組と、丸石と球体型の刈込みとの対比が施されている。

-

立方体の石組は三尊石風に組まれ、

-

こちらは丸石と球体型の刈込みと柔らかな意匠だ。一見地味で目立たない石組にみえるが、随所に変化を付けた工夫が施されている。

-

比叡山を借景とする庭園は修学院離宮や、デビットボウイの愛した正伝寺などが有名である。

-

枯山水南部を眺めると、縁側横に蹲居(つくばい)を据えている。蹲居とは、隣接する茶室へ向かう際など、身を清めるために造られていることが多いが、茶室は見当たらないため観賞用だろう。

-

山門から続く苑路の両側は苔庭になっており、巨石が据えられ品格がある。

| ○ | 雄大な比叡山を控えた借景庭園として知られる圓通寺(円通寺)のため、石組には注目されにくいが、平面の美学である低い石組にも着目したい。 |

| × | 特に見当たらない。 |

京都駅から市営バス4系統「深泥池」下車、地下鉄烏丸線「北山」駅からタクシーで約5分

12月~3月 午前10時~午後4時(入園は午後3時30分まで)

小中学生 300円

圓通寺(円通寺)周辺の庭園

よくある質問

- いつごろ作庭された庭園ですか。

- 作庭時期は江戸初期です。

- 雨でも濡れずに楽しめますか。

- はい。充分に楽しめます。

- 抹茶や珈琲などを楽しむところはありますか。

- 残念ながら、ありません。

京都府の人気夜景スポット

-

夜景100選万灯呂山展望台京都府 綴喜郡 井手町芝生に座って、電車の走る音、堤防沿いを走る車、そして遠くには京都市内や大阪まで見渡せます。美しさも雰囲気もトップレベルのスポットです。美しさ

夜景100選万灯呂山展望台京都府 綴喜郡 井手町芝生に座って、電車の走る音、堤防沿いを走る車、そして遠くには京都市内や大阪まで見渡せます。美しさも雰囲気もトップレベルのスポットです。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選四明嶽駐車場 比叡山ドライブウエイ京都府 京都市 左京区比叡山ドライブウエイの最高地点から、京都と大津の夜景を見渡せます。また、第二駐車場では、車に乗ったまま京都の雄大な夜景を楽しめます。美しさ

夜景100選四明嶽駐車場 比叡山ドライブウエイ京都府 京都市 左京区比叡山ドライブウエイの最高地点から、京都と大津の夜景を見渡せます。また、第二駐車場では、車に乗ったまま京都の雄大な夜景を楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選登仙台駐車場 比叡山ドライブウエイ京都府 京都市 左京区京都市はもちろん、遠くには大阪の夜景まで望むことができます。また、近くにある小さな公園からは、大津方面の夜景まで楽しめます。美しさ

夜景100選登仙台駐車場 比叡山ドライブウエイ京都府 京都市 左京区京都市はもちろん、遠くには大阪の夜景まで望むことができます。また、近くにある小さな公園からは、大津方面の夜景まで楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選将軍塚 市営展望台京都府 京都市 東山区京都で人気の夜景スポットは国道1号線から5分程度で辿りつきます。京都タワーを中心に碁盤の目に区画された京都南部の街並みを見下ろせます。美しさ

夜景100選将軍塚 市営展望台京都府 京都市 東山区京都で人気の夜景スポットは国道1号線から5分程度で辿りつきます。京都タワーを中心に碁盤の目に区画された京都南部の街並みを見下ろせます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

将軍塚青龍殿 大舞台京都府 京都市 山科区青蓮院の飛地境内である将軍塚青龍殿には、2カ所の展望台があります。春・秋のみ夜間拝観が行われ、京都市随一の夜景を楽しめます。美しさ

将軍塚青龍殿 大舞台京都府 京都市 山科区青蓮院の飛地境内である将軍塚青龍殿には、2カ所の展望台があります。春・秋のみ夜間拝観が行われ、京都市随一の夜景を楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★