なかやまでらかんのんいん

静寂さ ★★★

兵庫県宝塚市

-

鶴島と滝石組を兼用した石組

枯山水

庭園面積 100坪 (小規模)

作庭時期 不明 ~飛鳥 奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山 江戸 明治 大正 昭和 平成 令和- ✓室内からも庭園を眺められる

- ✓雨でも十分に楽しめる

中山寺観音院の由来

観音院の本寺でなる中山寺は、聖徳太子の創建と伝わる寺院である。庭園は寺伝では江戸初期(1606)に武将・片桐且元(かつもと)が中山寺再建の奉公中に作庭したと伝わる。ただ中山寺千年会会長の資料では、あくまで寺伝に基づくものとして、1630年前後に作庭されたものと推測している

参考になったら「いいね!」をお願いします ^_^/

-

中山寺観音院の庭園は一般公開されておらず、電話で庭園見学の相談をしたうえで、特別に拝見させていただいた。書院の南側から東側にかけて庭園が広がるが、江戸時代の庭園は写真の南側である。

-

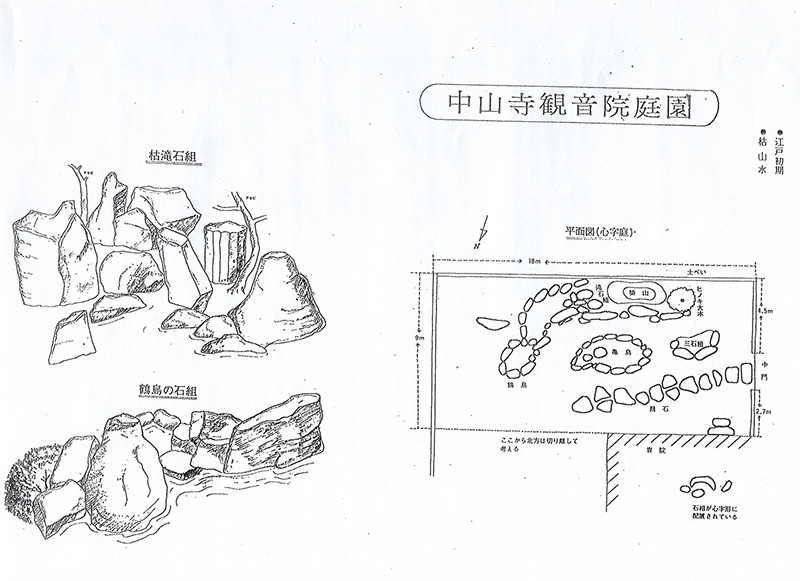

お寺の方に頂いた資料を基に図解。中央に亀島、左手に鶴島を設け、奥に枯滝石組がある。

-

亀島と枯滝石組。亀頭石は既に失われているが、中心石は二石で構成された珍しい形式である。

-

東部の出島付近の石組が鶴島として組まれており、右手の築山まで鶴石組を兼用している。

-

石灯籠。

-

書院東側を撮影。作庭時期は未確認であるが、石が異なり、風合いも新しさを感じるため作庭時期は南側より新しいものだろう。ただ比較的に類似したデザインであると感じられた。

-

こちらは亀島のようにみえる。右奥に亀頭石、左手前に亀尾石と推測した。

-

亀島と推測した石組の左側は、鶴島だろうか。築山の頂部に羽石を置き、左に置かれた伏せ石が鶴首石、もしくは鶴尾石だろうか。

-

書院をぐるりと囲むように飛石を打つだけではなく、軒下にも飛石風の意匠を施している。

-

室内からの様子。庭園内には立ち入りはできない。

-

中山寺の五重塔は青龍塔と呼ばれ、全国でも珍しい青色になっている。これはこれは仏の智恵と、東西南北を司る四神のうち東方を司る青龍をイメージしているとのこと。

-

お寺の方に頂いた資料 [ 案内図を拡大する ]

総評

| ○ | 江戸初期の手法である鶴島と滝石組を兼用した石組が見られる。 |

| × | 特に見当たらない。 |

参考になったら「いいね!」をお願いします ^_^/

参考になったら「いいね!」を ^_^/

アクセス

兵庫県宝塚市中山寺2-11-1

阪急「中山観音」駅 徒歩1分

阪急「中山観音」駅 徒歩1分

駐車場

開園時間

非公開

入園料

無料

公式サイト

地図

正門にピンを立てています。

訪問日 2024-12-28 (土) 更新日 2025-05-11

中山寺観音院周辺の庭園

100km以内の庭園スポットを直線距離で表示

よくある質問

- いつごろ作庭された庭園ですか。

- 作庭時期は江戸初期です。

- 雨でも濡れずに楽しめますか。

- はい。充分に楽しめます。

- 抹茶や珈琲などを楽しむところはありますか。

- 残念ながら、ありません。

兵庫県の人気夜景スポット

-

日本三大夜景摩耶山 掬星台兵庫県 神戸市 灘区六甲山最大の眺望スポットである摩耶山からの夜景は、日本三大夜景のひとつです。神戸から関空まで一望でき、スケールの大きな夜景です。美しさ

日本三大夜景摩耶山 掬星台兵庫県 神戸市 灘区六甲山最大の眺望スポットである摩耶山からの夜景は、日本三大夜景のひとつです。神戸から関空まで一望でき、スケールの大きな夜景です。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選六甲ガーデンテラス兵庫県 神戸市 灘区ライトアップされた英国調ガーデンから、大阪・神戸の夜景を一望できます。特に展望塔からは明石海峡大橋まで見渡せ、とてもお奨めです。美しさ

夜景100選六甲ガーデンテラス兵庫県 神戸市 灘区ライトアップされた英国調ガーデンから、大阪・神戸の夜景を一望できます。特に展望塔からは明石海峡大橋まで見渡せ、とてもお奨めです。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選芦有ドライブウエイ 東六甲展望台兵庫県 西宮市ドラマ「半沢直樹」のロケ地ともなった夜景スポット。大阪方面の夜景を車窓から楽しめる駐車場が特徴で、寒い夜でもゆっくり楽しめます。美しさ

夜景100選芦有ドライブウエイ 東六甲展望台兵庫県 西宮市ドラマ「半沢直樹」のロケ地ともなった夜景スポット。大阪方面の夜景を車窓から楽しめる駐車場が特徴で、寒い夜でもゆっくり楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選神戸ポートタワー兵庫県 神戸市 中央区神戸のシンボル的建造物でもある神戸ポートタワー。展望室からは、モザイクやメリケンパークや元町など、神戸を代表する名所を一望できます。美しさ

夜景100選神戸ポートタワー兵庫県 神戸市 中央区神戸のシンボル的建造物でもある神戸ポートタワー。展望室からは、モザイクやメリケンパークや元町など、神戸を代表する名所を一望できます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

夜景100選ビーナスブリッジ兵庫県 神戸市 中央区夜景に向かって突き出た螺旋橋から、神戸の夜景を一望できる夜景スポット。ビーナステラスには誓いの鍵を取り付けられる愛の鍵モニュメントもあります。美しさ

夜景100選ビーナスブリッジ兵庫県 神戸市 中央区夜景に向かって突き出た螺旋橋から、神戸の夜景を一望できる夜景スポット。ビーナステラスには誓いの鍵を取り付けられる愛の鍵モニュメントもあります。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★