静寂さ ★★★

-

珍しい樽茶室も見学できる

露地(茶庭)

庭園面積 200坪 (小規模)

作庭時期 不明 ~飛鳥 奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山 江戸 明治 大正 昭和 平成 令和- ✓抹茶など頂ける

- ✓室内からも庭園を眺められる

- ✓雨でも十分に楽しめる

漸草庵は平成31年(2019)に開園した数寄屋造り建築。施設名「漸草庵」は、松尾芭蕉「おくのほそ道」を世界に広めた日本文学者ドナルド・キーンが命名。茶室の予約が入っていない時間帯であれば、茶室の露地の見学ができる。

-

文化会館に見学可否について確認したところ、茶室の予約が入っていない時間帯であれば、喫茶利用がなくとも無料で見学できるとの説明をいただいた。翌日の午前中であれば見学できるとのことだったので、さっそく訪問してみることにした。喫茶室にその旨伝えて、案内のもと見学開始。

-

草加市制60周年記念に建築された施設で、複数の茶室と露地を設けている。露地には腰掛待合を設けており、茶会でも実際に利用されるとのこと。腰掛待合とは、茶会を主催する主人を待つ場所のことである。

-

腰掛待合から飛石で蹲踞(つくばい)へ導かれ、ここで手を清め茶室へ入室する。飛石の手前に渦を巻いたような石が気になったが、その意図は分からず。

-

小間。左の小さな入口が「にじり口」であり、左の大きな入口が「貴人口」となる。歴史ある茶室は「にじり口」だけが多いが、一般用途では、しゃがまずに出入りできる「貴人口」を設けることが大半だ。

-

内廊下からは国指定名勝「おくのほそ道風景地 草加松原」がみえる。当日は国指定名勝であることに気づかなかったが、近くのアーチ状の太鼓型歩道橋「百代橋」から、草加松原の美しい姿を眺められる。

-

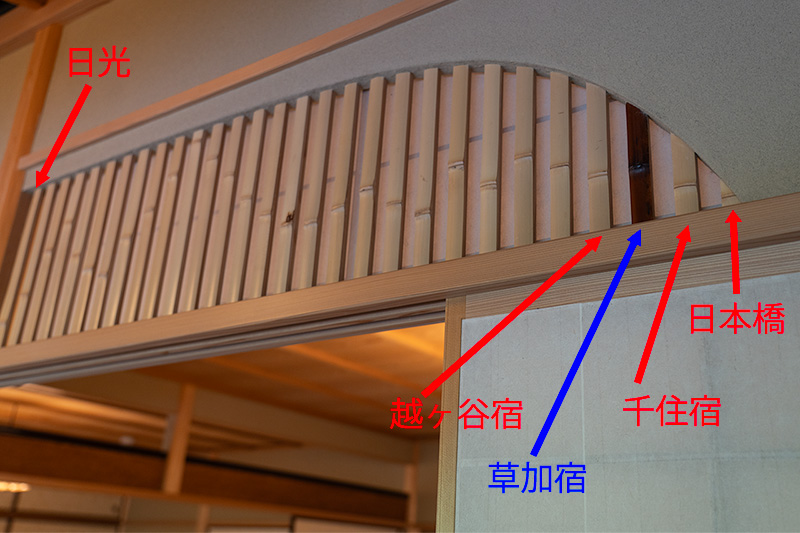

施設の方に教えて頂いた欄間。草加が旧日光街道の2つめの宿であることから、その場所の竹だけ色を変えているとのこと。

-

樽茶室「松草庵」。おそらく「松原」「草加」からきている名前だろう。樽形の茶室は、私が知る限りでは京都のしょうざん庭園にある「酒樽茶室」ぐらいである。

-

普段は閉まっているが、こちらも露地同様に喫茶室の方にお声掛けすると見学できる。

-

樽茶室「松草庵」の内部を見せていただく。樽の曲線に沿った障子が見事であり、他ではなかなか見られない貴重な体験だった。

| ○ | 他ではなかなか見られない樽茶室で、かつ内部を見学できる貴重な体験ができる。 |

| × | 特に見当たらない。 |

東武スカイツリーライン「獨協大学前」駅 徒歩5分

漸草庵 百代の過客周辺の庭園

よくある質問

- いつごろ作庭された庭園ですか。

- 作庭時期は平成(2019年)です。

- 雨でも濡れずに楽しめますか。

- はい。充分に楽しめます。

- 抹茶や珈琲などを楽しむところはありますか。

- あります。

埼玉県の人気夜景スポット

-

夜景100選美の山公園埼玉県 秩父市桜の名所にて夜景100選・美の山公園からは、秩父の街並みを一望できます。夜景を楽しむ展望台は2ヶ所ありますが、奥の山頂展望台がお薦めです。美しさ

夜景100選美の山公園埼玉県 秩父市桜の名所にて夜景100選・美の山公園からは、秩父の街並みを一望できます。夜景を楽しむ展望台は2ヶ所ありますが、奥の山頂展望台がお薦めです。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

登谷山埼玉県 秩父郡 東秩父村駐車場から急勾配の坂を5分ほど歩いて登ると、展望所へ到着します。前橋市や太田市を一望でき、北関東最大級の夜景スポットといえます。美しさ

登谷山埼玉県 秩父郡 東秩父村駐車場から急勾配の坂を5分ほど歩いて登ると、展望所へ到着します。前橋市や太田市を一望でき、北関東最大級の夜景スポットといえます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

宝登山埼玉県 秩父郡 皆野町ロウバイ開花時に開催されるライトアップ時期のみ、ロープウエイが夜間運転されます。正面に武甲山を捉え、皆野町から秩父の夜景が広がります。美しさ

宝登山埼玉県 秩父郡 皆野町ロウバイ開花時に開催されるライトアップ時期のみ、ロープウエイが夜間運転されます。正面に武甲山を捉え、皆野町から秩父の夜景が広がります。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

中間平埼玉県 大里郡 寄居町中間平緑地公園の入口に入らず、さらに道を登ると、小さな展望所があります。周辺に余計な外灯などが無いため、夜景と星を同時に楽しめます。美しさ

中間平埼玉県 大里郡 寄居町中間平緑地公園の入口に入らず、さらに道を登ると、小さな展望所があります。周辺に余計な外灯などが無いため、夜景と星を同時に楽しめます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★ -

秩父ミューズパーク 旅立ちの丘埼玉県 秩父市展望デッキをくぐると「旅立ちの日に」のメロディが流れ、雰囲気も優れた夜景スポット。ファミリーからカップルまで安心して夜景鑑賞できます。美しさ

秩父ミューズパーク 旅立ちの丘埼玉県 秩父市展望デッキをくぐると「旅立ちの日に」のメロディが流れ、雰囲気も優れた夜景スポット。ファミリーからカップルまで安心して夜景鑑賞できます。美しさ

雰囲気

アクセス★★★★★★★★★★★★