日本庭園の源流について

はじめに:記録に残る日本庭園の起源

日本庭園の始まりはどこだろうか?

その答えは日本書紀に明記されており、飛鳥時代(612年)に百済からの渡来した土木技術者・路子工(みちのこたくみ)による須弥山と呉橋の造形したとのこと。日本庭園の技術者として記録に残る最古の人物であり、私の保有するいくつかの庭園書籍でも、これを日本庭園の始まりとして説明されていました。

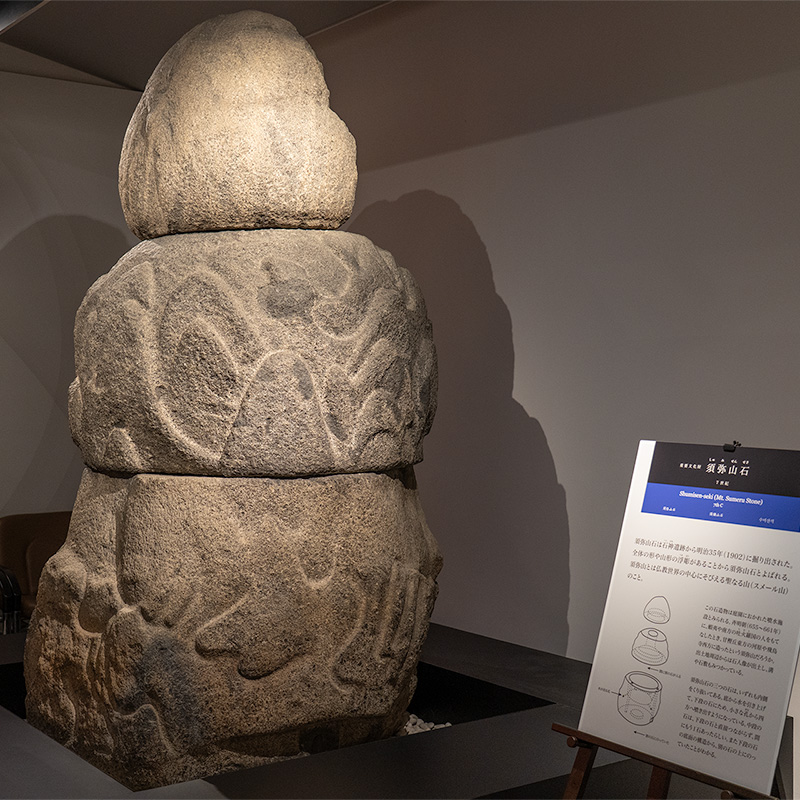

飛鳥時代の須弥山石は平安時代以降の須弥山とは全くことなるもので、噴水装置を兼ねていました。

写真の石造物は飛鳥時代の須弥山石であり、石神遺跡(奈良県明日香村)から明治35年(1902)に掘り出さました。飛鳥資料館の説明でも「この石造物は庭園似置かれた噴水施設とみられる。」と記載されています。

またこの須弥山石は、古代の水時計(漏刻)があった場所に須弥山石が立てられていました。

路子工(みちのこたくみ)が携わったという資料はありませんが、同時代の庭園では飛鳥京跡苑池遺跡が挙げられる。日本書紀では「白錦後苑(しらにしきのみその)」にあたると考えられており、日本最古の宮廷庭園である。

また、後の奈良時代(8世紀)に造られた平城宮東院庭園は、当時の貴族の庭園の様子を今に伝える貴重な復元庭園です。豊かな水をたたえた曲線的な池や、大陸の様式を取り入れた美しい景観が特徴で、日本庭園の歴史を知る上で欠かせない場所の一つです。

東院庭園は無料で公開されています。奈良時代に造られた古庭園として素晴らしく、特に豊かな水をたたえた池泉の曲線は大変優美です。一度は訪れていただきたい名園です。

日本庭園、もう一つの源流:石を立てる

日本庭園の源流は飛鳥時代(612年)とされますが、それ以前にルーツとなる「感覚」があったと説くのが、重森三玲の孫・重森千靑(ちさを)氏です。

氏は著書『日本の10大庭園』で、まず「石を立てる」という点に着目し、その具体例としてストーンサークル(環状列石)を挙げています。これは、秋田県鹿角市にある大規模な「大湯環状列石」や、美しい形状で知られる岡山市の吉備津彦神社などが有名ですが、東京の町田市にもその遺構は存在します。

環状列石は墓地や儀式を行う場所と考えられ、死者の弔いのために石を立てていると千靑氏は論じています。このように石に魂が宿るというのは、磐座(いわくら)にも通じます。

日本古来の自然信仰と庭園

ところでお寺と神社の違いをご存じでしょうか。お寺は仏教で、仏像を祀り僧侶が修行する場所です。一方、神社は神道であり、神道では山や岩を神聖視し、そこに神が降臨すると考えられていました。神が宿った石を磐座(いわくら)と呼びます。

磐座の好例として、倉敷市の阿智神社が挙げられます。『日本書紀』応神記(4世紀)によれば、機織りを伝えた渡来人・阿知使主(あちのおみ)の一族がこの地に住み着き、養蚕や縫製などの先進技術によって繁栄をもたらしたと伝えられています。

この神社には私も2018年に訪問しました。倉敷美観地区から徒歩圏内にありながら、境内からは美しい街並みを見下ろすことができ、美観地区の賑わいとは違った厳かな雰囲気です。倉敷散策の際には、阿智神社の磐座にも、ぜひ足を延ばしてみてはいかがでしょうか。

また伊賀上野観光協会のサイトで「日本庭園のルーツとされる」と紹介されている国指定名勝「城之越遺跡」も取り上げたいです。こちらは、4~5世紀の古代祭祀の庭とされています。

水流の合流点は立石があり、縄文・古墳時代にも石を立てるという行為があったことが分かります。私の実家(三重県津市白山町)から車で約40分。城之越遺跡にたどり着くと、見学者は私ひとりだけでした。まるで時が止まったかのような静寂の中、心ゆくまで古代の空気に浸ることができました。

まとめ:二つの流れが融合して生まれた日本庭園

観賞用の庭園としては、飛鳥時代に路子工が造営したものが記録に残る最古ですが、その根底にある「石を立てる」という文化は、さらに古い縄文・古墳時代から存在したといえます。

このように見ていくと、日本庭園の成立には二つの大きな流れがあったことがわかります。一つは、飛鳥時代に大陸から伝わった鑑賞式庭園の技術と思想。もう一つは、その背景にあった、縄文・古墳時代から続く日本古来の石や自然に対する信仰です。

この日本固有の精神的な土壌があったからこそ、中国から伝わった庭園文化は単なる模倣に終わらず、石に特別な意味を見出す独自の文化として根付き、その後の発展につながっていった、と考えることもできるでしょう。