津軽独自の流派「大石武学流庭園」とは

津軽地方の庭園を巡ると必ずでてくるキーワードが「大石武学流庭園」である。現在でも300~400ヶ所の大石武学流庭園が残されている。

ちなみに××流庭園といわれるのは、他には出雲流庭園ぐらいだろうか。遠州流庭園という言葉もあるが、茶人でも作庭家でもある武将・小堀遠州に始まる武家茶道の一派で、庭園の流派ではなく茶道の流派である。

大石武学流庭園は江戸時代末期から宗家制度によって受け継がれてきた。各宗家は高橋亭山、小幡亭樹、池田亭月、外崎亭陽であり、彼らが活躍した明治から昭和40年代にかけてが大石武学流の興隆期とされる。

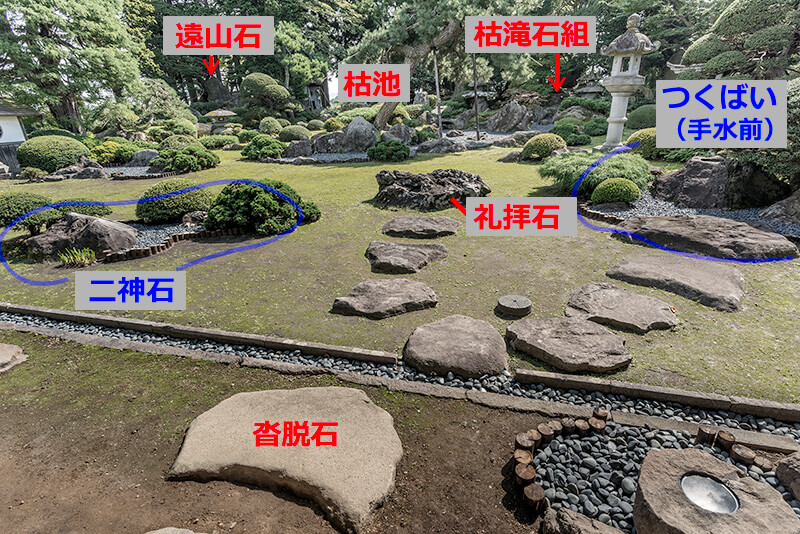

大石武学流庭園の要素を瑞楽園(弘前市)の写真で解説していこう。

まず役石などそれぞれの要素が大きい。特に蹲踞(つくばい)は前石に立っても手水鉢に手が届かない。これは庭園に実用性を求めたものではなく、書院などからの観賞を前提にして作庭されているからである。

ちなみにこちらが国指定名勝の盛美園(平川市)にある蹲踞。とても実用を兼ねたものと思えないのが分かるだろう。

そのため礼拝石も他庭園と違う。一般的には礼拝石は庭園の全体を見渡す場所とされているが、大石武学流庭園では神が宿る石とされ、人が踏むことは許されていない。

続いて二神石(二神前ともいう)。この言葉は大石武学流庭園以外では使われない言葉であるが、大小2個から3個の石を神仏等に見立てている。

さらに大石武学流庭園の特徴として野夜灯(やどう)が挙げられる。

自然石を組み合わせた石灯籠であり、火袋に三日月型の窓を設け、それが正面を向いていることも特徴である。

大石武学流庭園を見学できるスポット

国指定名勝 盛美園(青森県平川市)

小幡亭樹によって明治43年(1910)に作庭。青森県で最も有名な庭園であり、京都の無鄰菴(むりんあん)と青風荘(非公開)と並ぶ明治三大名園といわれている。

国指定名勝 清藤氏書院庭園(青森県平川市)

大石武学流庭園の源流とも言われる庭園。その理由は作庭家である京都の茶人、野本道玄は大石武学流庭園の祖という説によるものである。庭園は江戸末期のもの。

国指定名勝 成田氏庭園(青森県弘前市)

宗家5代の池田亭月によって昭和7年(1932)に作庭。庭園はリンゴ農家の住宅に造られているため、見学には役所経由で事前予約が必要となる。

瑞楽園(青森県弘前市)

高橋亭山、池田亭月、外崎亭陽と三人の宗家によって作庭された珍しい庭園で、現在の姿になったのは昭和11年(1936)。大石武学流庭園を詳しく解説して下さるため、ここを最初に訪問することをお薦めしたい。

国指定名勝 金平成園(青森県黒石市)

瑞楽園同様に高橋亭山、小幡亭樹、池田亭月と三人の宗家によって作庭された珍しい庭園で、現在の姿になったのは明治35年(1902)。大石武学流庭園のなかでは遠山石が傑作とされている。

弘前城植物園 三の丸庭園(青森県弘前市)

外崎亭陽が最晩年に作庭した庭園で昭和58年(1983)に完成。外崎亭陽の得意とした豪快な石組が堪能できる。

揚亀園(青森県弘前市)

津軽三味線などを体験できる「津軽ねぷた村」の敷地内にある揚亀園は、小幡亭樹(おばたていじゅ)によって作庭された庭園が残されている。

鳴海氏庭園(青森県黒石市)

明治20年(1887)に宗家のひとり小幡亭樹(おばたていじゅ)と、その弟子・池田亭月(ていげつ)によって作庭。江戸後期に創業した醸造店にて見学できる。